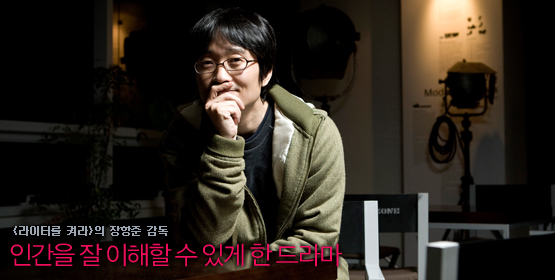

물론 그가 “영화과랑 비슷한 덴 줄 알고 갔던” 서울예대 연극과에서 신춘문예 당선을 꿈꿨지만 내내 연기만 하다 졸업한 뒤 스물일곱 나이에 의 시나리오를 썼으며 2002년 로 꽤 성공적인 감독 데뷔작을 내놓았음을 돌이켜본다면 여기에는 자유자재, 혹은 다재다능이라는 말을 붙이는 게 옳을 것도 같다. 서른 살 백수, 다방 아가씨, 무명 배우 등 하나 특별할 것 없어 보이는 인생으로부터 드라마를 이끌어내는 것이 특기인 장항준 감독은 보통 사람들을 관찰하며 아이디어를 얻는다. 최근 부인 김은희 작가와 공동집필한 tvN (이하 )에서는 평소 즐겨 흉내 내던 ‘성령 충만한 목사’ 연기를 펼치기도 했다.

“배철수 씨가 ‘사람은 나이 마흔이 넘으면 세상이 이렇게 된 것에 대해 책임감을 느껴야 한다. 그 다음부터는 세상을 욕할 자격이 없다’는 말을 한 적이 있는데 저도 비슷한 생각이에요. 우리가 만든 세상이잖아요. 의 인물들도 겉으로는 열심히 사는 서민들이지만 각자 구린 구석을 조금쯤 가지고 있고, 순수했던 복규(신하균) 역시 작은 실수로부터 점점 큰 잘못을 저지르게 되거든요. 그렇게 우리 마음속에 있고 주변에서 볼 수 있는 인물들을 그리고 싶어요.” 그래서 어느 다른 차원의 특별한 삶이 아니라 지상에서 복작이는 인간들의 일상을 꾸준히 들여다보는 장항준 감독이 자신에게 인간을 잘 이해할 수 있게 한 드라마들을 추천했다.

1994년. 극본 김운경. 연출 정인

“김운경 선배가 를 쓰실 때 작가실에서 종종 뵙곤 했는데 1000자 원고지 뒷면에 깨알 같은 글씨로 대본을 쓰시고 한 신이 끝나면 박스를 딱 치고, 재밌는지 보라며 직접 읽어주시기도 했는데 드라마로 나온 것보다 대본이 더 재미있었던 것 같아요. 은 그 김운경이라는 작가가 가장 빛을 발했고 서민을 그린 드라마로 궁극의 경지를 보여준 작품이에요. 김운경 선배야말로 ‘루저들의 아버지’라고 할 수 있겠죠. 그들을 등장시켜도 드라마가 재미있을 수 있다는 걸 보여줬으니까요. 그래서 등장인물들이 행복해지길 기대했고 그렇게 될 것 같았지만 홍식(한석규)의 죽음으로 깊은 여운을 남겼죠.”

1997년. 극본 김정수. 연출 최종수

“대가족에서 고지식한 장남, 운동만 하면서 동생들 군기 잡는 차남, 말썽 일으키는 막내딸, 남편과 시아버지 사이에서 전전긍긍하는 며느리 등 구성원들의 캐릭터가 참 잘 살았어요. 박원숙, 양택조, 최불암 선생님의 앙상블도 정말 재밌었죠. 그런데 무엇보다 이 드라마의 반은 엔딩이 차지하는 것 같아요. 마지막에 선장이었던 아버지의 소원대로 자식들이 바다에 새 배를 띄워드리고 ‘beyond the blue horizon’이 흘러나오면서 롱 테이크로 쭉 그 광경을 보여주는데, 이 현실적이라서 좋았다면 의 엔딩은 그동안 힘들게 평지풍파를 겪어 온 가족에게 가장 아름답고 희망적인 마무리라서 좋았어요.”

2007년. 극본 이기원. 연출 안판석

“제 작품을 쓸 때도 인물이 입체감이 있으면 좋겠다는 생각을 많이 해요. 올바르게 생긴 인물이 올바른 처신과 행동을 하는 건 별로 재미가 없어요. 그런 면에서 은 장준혁(김명민)이라는 인물 자체가 갖고 있는 입체감이 인상적이었어요. 고향에 있는 어머니를 신경 쓰기도 하고, 외로워하면서도 권력에서 밀려나고 싶지는 않고 결국 그 때문에 부정을 저지르게 되는 복잡한 심리가 정말 잘 그려졌죠. 악인에게 느끼는 연민이 얼마나 큰 극적 시너지를 불러일으키는지를 느낀 작품이에요.”

글. 최지은 five@10asia.co.kr

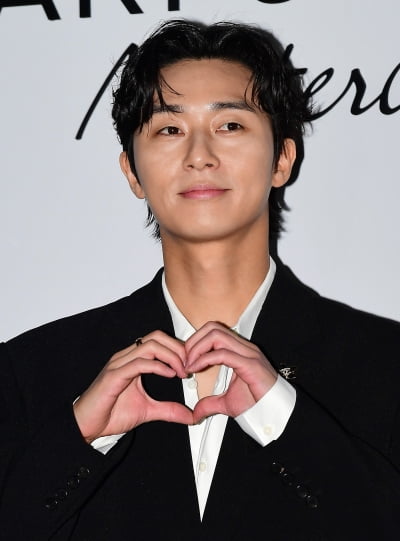

사진. 이진혁 eleven@10asia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![문가비 아들 얼굴에 이하늬·안소희 도박 허위 제작…'연예인 AI 피해' 빨간불 [TEN피플]](https://img.tenasia.co.kr/photo/202511/BF.42299732.3.jpg)